Il se tient fièrement en plein coeur du quartier latin de Paris : difficile de ne pas voir le Panthéon. Avec son architecture massive, il ne passe pas inaperçu ! D’autant qu’à l’intérieur, il renferme un trésor. Le trésor d’un passé glorieux où les grands hommes de la nation se retrouvent dans une sorte de carré VIP de l’éternité. Et parmi ces grands hommes, on compte beaucoup d’auteurs. Des gens de lettres qui ont permis à la littérature française de rayonner de siècle en siècle et qui, pour certains, ont même pu influer sur la société française en s’engageant dans différents combats.

Notre histoire commence avec Louis XV. Le roi mène une vie de patachon et sa santé a tendance à le rattraper, même si comme la plupart des Bourbon il a la chance de bénéficier d’une solide constitution. Lors d’un voyage à Metz où il est frappé par la maladie, le roi, sentant sa dernière heure arriver, va jouer le tout pour le tout en faisant un pacte avec le gentleman d’en haut : s’il survit, il promet de faire construire une église grandiose à Paris. Dieu semble être satisfait par ce marché puisque Louis XV se rétablit miraculeusement. Reste alors à respecter sa promesse et à faire construire une église somptueuse dans la capitale de son royaume.

En premier lieu, il faut choisir un lieu approprié. Facile : il y a justement l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève qui n’en finit pas de tomber en ruines. Située au sommet de la montagne Sainte-Geneviève et entourée d’un beau parc, l’abbaye offre pas mal de place pour construire un édifice de belle taille. En 1955, on charge l’architecte Soufflot du projet. L’architecte a déjà une idée bien précise pour la future église, avec notamment une superbe coupole qui doit être le clou du spectacle.

On commence donc à abattre ce qui reste de l’ancienne abbaye, et en 1857 le chantier commence, lancé en grande pompe par le roi en personne qui se déplace de Versailles pour poser la première pierre. Hélàs, le projet ne portera chance à personne ! Différents problèmes vont survenir pendant la construction, les fonds viennent à manquer, le roi meurt, le temps passe. Pire : tout Paris prédit que l’édifice s’écroulera ! Plusieurs architectes pensent que le projet de coupole de Soufflot n’est pas assez bien ficelé et que l’édifice ne pourra jamais soutenir le poids de la coupole. Finalement, Soufflot, à bout de force et de nerf, meurt en 1880.

Ce qui aurait pu marquer le coup d’arrêt des travaux n’apparaît finalement que comme un désagrément passager. Les travaux ont pris tellement de retard que plus personne n’est pressé de voir à quoi ressemblera la grandiose église promise par Louis XV. Les anciens collaborateurs de Soufflot ont pris le relais mais modifient les plans. Finalement, la Révolution Française éclate en 1789 et sonne la fin de la partie. Péniblement, l’édifice est achevé en 1790 mais sans être consacré en tant qu’église. La religion fait profil bas dans l’hexagone, et les parisiens se retrouvent alors avec un énorme bâtiment inutile sur les bras (dont on soupçonne toujours qu’il ne restera pas debout très longtemps !).

La mort de Mirabeau en 1791 (et aussi curieux que ça puisse paraître) va sauver l’église Sainte-Geneviève. Les révolutionnaires, émus par la perte d’un des leurs, décident qu’il faut à la toute jeune république un lieu de mémoire pour honorer les plus éminents de ses citoyens. Inspirés par ce que les Anglais font à Westminster en plaçant les restes de tous leurs hommes importants, les révolutionnaires décident de créer un lieu unique, sorte de mausolée national.

Justement, ça tombe bien : il y a un énorme bâtiment vide en plein coeur de Paris ! Ni une ni deux, nos révolutionnaires décident d’assigner à l’église Sainte-Geneviève une nouvelle mission : devenir la nécropole de la nation. On refait quelques travaux histoire de faire bonne mesure (et de s’assurer que toute la baraque ne s’écroule pas sur les illustres hommes déjà décédés) puis on trouve un nom qui sonne bien : Panthéon.

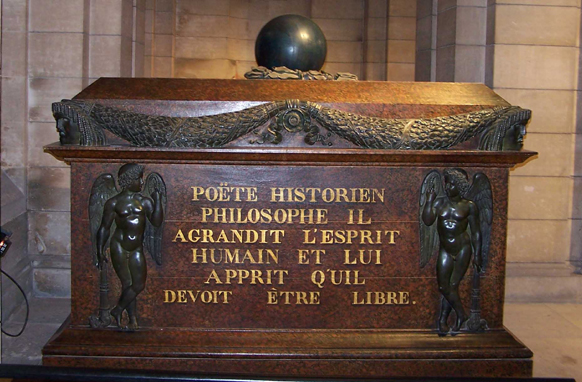

Les revirements de l’histoire de France vont passer sans trop faire de dégâts sur le bâtiment finalement devenu utile. On y entre petit à petit plusieurs personnalités adorées du public, notamment Voltaire. Mais au gré des régimes, l’édifice change d’identité. La restauration de la monarchie consacre finalement le bâtiment comme église et des messes y sont célébrées sans pour autant qu’on sorte les occupants de la crypte. Pauvre Voltaire, anti-clérical acharné, qui doit subir la messe chaque jour sans pouvoir rien faire !

Au gré des changements de régime, on rebidouille un peu l’architecture de Sainte-Geneviève en retirant ou remettant en place la devise de son fronton (« Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ») puis en ajoutant une croix catholique au sommet de la coupole… pour finalement arriver au bâtiment que nous connaissons tous.

Finalement, et contre toute attente, nous sommes en 2016 et le bâtiment est toujours debout ! Le temps a passé, mais l’église Sainte-Geneviève continue de remplir sa fonction de panthéon. Au fil du temps, les grands hommes (et trop peu de femmes) sont venus grossir les rangs des illustres locataires. Pour avoir le droit d’être au Panthéon, il faut respecter deux règles : être de nationalité française et avoir contribué à la grandeur de la France d’une quelconque façon (politique, scientifique, artistique)… et être décédé évidemment ! Toutefois, la règle de la nationalité n’est pas absolue et plusieurs étrangers ayant activement participé à l’histoire de la France se trouvent au Panthéon malgré tout.

Pour entrer au Panthéon, il faut un décret du président de la République. Les propositions sont faites par le ministre de la Culture et il peut arriver que les citoyens soient interrogés sur les personnalités qu’ils aimeraient voir au Panthéon. C’était le cas il y a deux ans, où les Monuments nationaux ont lacé une consultation sur internet : la personnalité majoritairement choisie avait été Simone Veil (qui est encore bien vivante !). Sachez enfin qu’il y a « deux formules » : soit le corps est transféré au Panthéon, soit il y a simplement une plaque. Et évidemment, il faut que la famille du défunt soit d’accord pour que le corps soit transféré.

Parmi les auteurs illustres honorés au Panthéon, on trouve : Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Emile Zola, André Malraux qui y sont enterrés. Soit dit en passant, l’entrée de Zola avait causé un sacré débat auprès du public.

D’autres auteurs sont simplement cités : Alain Fournier, Guillaume Apollinaire, Irène Nemirovsky, Robert Desnos, Aimé Cesaire ou encore Saint-Exupery. Descartes aurait dû y être, mais son transfert n’a jamais été fait. Il n’est toutefois pas très loin puisqu’il repose en l’église Saint-Etienne-du-Mont-de-Paris (l’une des plus belles églises de Paris au passage) qui se trouve juste derrière le Panthéon !

Le dernier grand auteur à être entré au Panthéon a été Alexandre Dumas en 2002 lors d’une cérémonie si émouvante qu’Alain Decaux lui-même n’avait pas pu retenir une petite larme.

Même si cette église n’a décidément pas porté chance à Louis XV, il faut tout de même savoir que l’architecte Soufflot a eu droit, comme lot de consolation, à y être inhumé. Non seulement le panthéon est encore debout, mais il fait rayonner pour les siècles des siècles la mémoire d’hommes et de femmes qui ont durablement influé sur l’histoire de notre pays.

Je ne savais pas qu’il y avait eu autant de retard dans sa construction ni personne ne soupçonnait qu’il resterai debout ! Merci de cet article =)

J’aimeJ’aime

Merci beaucoup pour ton commentaire. Oui, ça a été toute une épopée et à mon avis ce serait un très bon sujet pour un roman !

J’aimeAimé par 1 personne